特色ある授業:現代工学概論(第7回から第9回)

現代工学概論は、機械工学科と共同で展開している授業の1つで、「工学とは何か」、「様々な工学の例」をオムニバス形式で紹介する講義です。情報電子工学科と機械工学科の学生が一緒に学び交流できる貴重な機会でもあります。今回は、第7回から第9回の講義を紹介します。

第7回講義

前半: 半導体技術が拓くナノテクノロジー(情報電子工学科 安田先生)

ナノテクノロジーという言葉を聞いたことがあるでしょうか。安田先生の話によれば、ナノメートル(1ミリの100万分の1)サイズの非常に小さなものを取り扱う技術の総称だそうです(加工技術や観測技術など)。

そうはいっても、具体的にどれくらい小さなものであるか、その感覚がわかりません。文部科学省のナノテクノロジーに関する解説ページでは、地球の直径に対する1円玉の直径と説明されています。今日の講義では、まず、この辺りの大きさの感覚について、一般的な人間のサイズを基準に説明したのち、ナノテクノロジーを支える技術の一つである半導体技術が紹介されました。半導体技術に関しては、第5回講義で中込先生が話されていたので、少し聞きやすかったのではないでしょうか。

|

| 人間を基準とするとナノスケールとはどの程度のものか。。。 小数点以下の0の数に注目です。 |

後半: 情報セキュリティとは(情報電子工学科 劉先生)

最近、「***がハッキングされた」とか、「ランサムウェアに感染して身代金が...」などのニュースを聞くことがあると思います。インターネットが普及したことで、コミュニケーション、エンターテインメント、ショッピング、バンキングなど、様々な面で利便性が向上した一方で、これを悪用した犯罪も増えています。情報セキュリティは、安心・安全で豊かな社会生活を送るためには必須の技術であり、情報電子工学科でも多くの学生さんが、この技術を学ぶために劉先生の研究室を志望しています。

この授業では、情報セキュリティの3つの要素、機密性(情報漏洩しない)、可用性(コンピュータがダウンしない)、完全生(情報が改ざんされない)を中心に講義が行われました。

機密性(Confidentiality)、可用性(Availability)、完全性(Integrity)の頭文字をとって、CIAと言うそうです。どこかの国の諜報機関のような名前ですが、情報セキュリティにおいては、最も重要な要素の一つです。

|

| 情報セキュリティにおける5つのキーワードが説明されています(暗号、マルウェア、認証、サイバー攻撃、不正アクセス)。私も、劉先生に教えてもらいながら、暗号のための乱数生成の高速化に取り組んでいます。 |

第8回講義

第9回講義

不思議な石ころ(情報電子工学科 工藤先生)

「地球上にはたくさんの石ころがころがっている」けれども、それらを科学的にコントロールして加工すると、さまざまな機能を持つ機能性セラミックスと呼ばれるものになる、という話でした。機能性セラミックスの中には、第5回講義あるいは第7回講義で中込先生や安田先生が話されていた半導体や、コンピュータを動かす重要なクロック信号を作り出す部品があるという説明をしていました。

続いて、工藤先生が研究で使っている圧電セラミックスの話に突入しましたが、ここではカーナビや車両の姿勢制御に使われる「ジャイロセンサ」と呼ばれる部品の動作原理を、振り子やコマを使った実演を交えながら説明していました。この話は、いつも「だまされた感じがする」といって、なかなかわかってもらえないそうです。一生懸命、説明されていました。

|

| セラミックスや機能性セラミックスについて説明されていました。私もこういった分類はあまり聞いた覚えがありません。 |

|

| 振り子を使ったジャイロセンサーの原理(コリオリの力)の説明です。赤枠の中に振り子があるのですが。。。すみません、見えませんね。この振り子を使った説明が、だまされた感じがするらしいです。 |

|

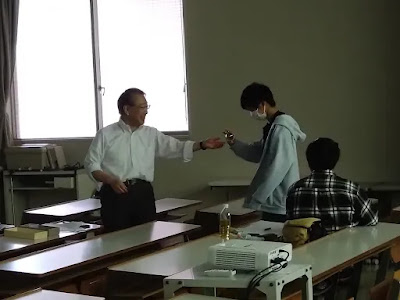

| 今度はコマを使ってコリオリの力を体感してもらっていました。コマを回して、学生さんに持ってもらい、向きを変えてもらっていましたが、ゆっくり向きを変えた場合と、急に変えた場合とで感覚が違うそうです。 |